登录|注册

小标签 大监管——湖北省利川市整治白酒小作坊纪实

- 作者:李浩然

- 来源:中国医药报

- 2015-06-12 14:01

今年3月份以来,湖北省利川市食品药品监管局采取备案管理方式,实现了白酒小作坊从无人问津到底数清楚,从无证无照到依规备案,从安全意识薄弱到主体责任落实,从难以防控风险到有效检测检验,从脏乱差到逐步规范,从无序流通到可溯可追的六大转变,截至目前,已取缔15家,办证10家,全市白酒小作坊已全部纳入监管视野。

现状不容乐观

利川是一个农业大市,主产玉米、高粱,白酒小作坊应运而生。白酒小作坊是当地百姓生活密不可分的食品产业。全市白酒小作坊生产状况存在“5大现象”:数量大。全市共有白酒小作坊108家;分布广。各乡镇均有白酒小作坊数,大都散落在村屯路头、圩场集市等;条件差。大多数小作坊环境卫生差,生活起居与生产场所浑然一体,生产人员没有质量安全意识;工艺水平低。大部分凭传统经验生产,无生产标准可言,有的依葫芦画瓢,摸着石头过河;销售乱。原料来源无票证可索,销售无记录,大部分进入农村散户、集贸市场、无证餐饮、工地厂矿。因此,白酒小作坊不断成为“印象塌陷”的重灾区、“假冒伪劣”的代名词。

消除监管盲点

利川市按照区域特点、监管力量、行政相对人的分布,将全市划分为14个片区,并与社区网格进行无缝对接,按照“市局+街办(乡、镇)+社区(村)+网格员”的模式,各片区网格分别明确一名监管人员,街办(乡)明确一名分管领导和1~2名专(兼)职人员,社区(村)配备一名专管员,社区网格员兼任食品药品协管员,并针对不同层级细化监管职责,强化痕迹监管。该市食药监管部门要求网格监管人员将痕迹管理贯穿于白酒小作坊监督检查的每个步骤、各个环节,重点做到“五有”,即监督检查有计划、现场检查有记录、发现问题有整改、案件移交有清单、监管企业有档案。同时,将网格化管理触角延伸至街道社区,加大对分散在乡村、城乡接合部、社区街道食品药品单位监管力度,防止出现管理“死角”。

目前,全市已建立健全白酒小作坊和散装白酒经营单位的监管档案,详细记录其基本信息及变化情况,消除了监管盲区。

分类整治出实招

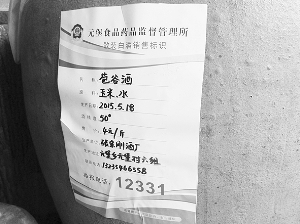

了解了白酒市场现状后,利川市食药监局开始给白酒小作坊业主和白酒销售商定下规矩:小作坊不得外购原酒或食用酒精生产加工白酒,不得使用工业酒精、甲醇等非食品原料生产加工白酒,只能生产固态法白酒。散装白酒经营单位(含餐饮服务单位)要采购符合规定的白酒产品,要严格按照《食品安全法》等规定,标明产品相关信息,做好进货查验、储存和销售记录,防止有毒有害物质污染食品。凡散装白酒销售者,必须制作白酒“身份标签”,内容包括:酒的来源情况(含厂名、厂址、负责人姓名及联系电话)、生产日期、酒的原料以及酒精度等信息。同时,提醒市民购买散装白酒时,仔细查看盛装容器是否贴有“身份标签”。

同时,该局对全市白酒小作坊进行专项整治。即符合条件的先进行备案,经整改后达到条件后再备案,现场核实不能整改的就淘汰。这样一来,白酒小作坊经营者争相创造条件备案,自觉接受监管。

利川市通过白酒小作坊备案试点,基本杜绝无备案白酒小作坊的存在。此外,通过实行食品生产、流通、餐饮“三环联动”,强化抽样检查,全面推行“身份证”、“一票通”制度,采取下游倒逼上游,禁止非备案白酒小作坊产品在流通环节销售、在餐饮环节使用等措施,使利川市白酒小作坊走向规范化。

“加强对我市的白酒质量安全监管,是对市民负责,对社会负责。我们联合公安等相关部门,坚决查处制售假冒伪劣白酒的黑窝点、黑作坊和销售不符合规定的散装白酒经营单位,严厉打击违法违规行为。涉嫌犯罪的,要及时移送公安机关追究刑事责任,让老百姓喝上放心酒。”利川市食品药品监管局局长李天万如是说。

(责任编辑:)

分享至

×

右键点击另存二维码!

网民评论

欢迎

登录

-

为你推荐

©2017中国食品药品网京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1

《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有