良性竞争激发手术机器人行业新活力

- 2025-05-22 10:21

- 作者:胡燕娟 许佳锐

- 来源:中国医药报

当前,全球手术机器人市场呈现出一片火热景象。尽管我国手术机器人起步相对较晚,但近年来增长迅速。海外品牌与国产品牌同台竞技,推动行业释放发展活力。

海外品牌主导市场

国家高性能医疗器械创新中心联合应科咨询合作发布的《中国手术机器人行业发展报告》显示,我国手术机器人整体市场规模从2019年的24.7亿元人民币增长至2023年的60.1亿元人民币,年复合增长率为24.9%。

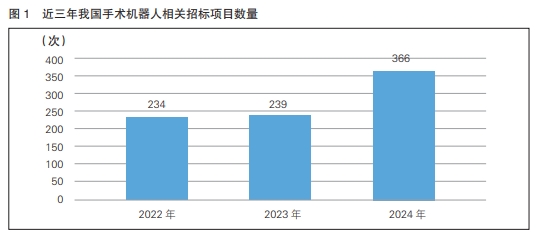

新型生物材料与高端医疗器械广东研究院(以下简称高端医械院)数据中心统计数据显示,近三年我国手术机器人相关招标项目数量大幅上升(详见图1),2024年的招标项目总量与2023年相比,上升了53%,足见手术机器人在国内市场需求的旺盛。

此外,海外研究数据显示,全球已有超过188家手术机器人公司,我国以57家位居全球首位。然而,尽管国内在需求端与供给端都占数量优势,但在市场份额方面,海外企业仍占据主导地位。

Markets&Markets分析报告显示,2024年,Intuitive?Surgical直觉外科的达芬奇手术机器人占据约60%的全球市场份额。截至今年3月31日,达芬奇外科手术系统全球总保有量为10189台。而其他国际竞争者方面,史赛克占比近10%,美敦力的Mazor?Robotics和强生的Auris?Health市场份额均不超过5%。

国产产品频获突破

相比之下,国产手术机器人在国际市场的影响力较小,但近年来,众多国内企业积极投身该领域,并取得了一系列突破性进展。

近日,国家药监局批准了上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司“胸腹腔内窥镜手术系统”的变更注册申请,新增远程功能。由此,该系统成为全球首个完成远程功能合规化注册的手术机器人系统。

上述远程手术机器人建立了跨洲际远程手术网络体系,覆盖6大洲、103个国家与地区、229座城市、465个数据中心,传输距离近80万公里。此次远程功能的正式获批,将加速远程手术技术的推广应用,让优质医疗资源跨越地域限制,惠及更多患者。

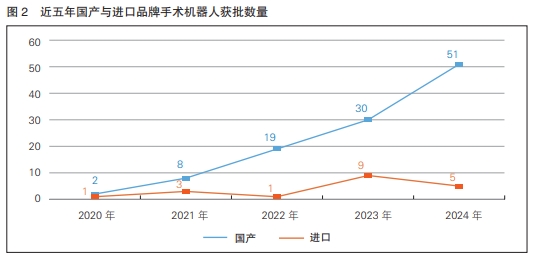

根据高端医械院数据中心统计数据,2022年—2024年,国产手术机器人获批数量稳步增长,分别为19款、30款、51款(详见图2)。在腔镜、骨科等主流手术机器人分类中,国产产品性能不断提升。腔镜手术机器人与骨科手术机器人占据国内手术机器人市场份额较大,多家本土企业在这两个领域持续发力,努力缩小与进口产品的差距。

从近5年国产手术机器人获批类型来看,当前国内手术机器人正呈现多元化趋势,除了最热门的骨科手术机器人,经皮穿刺、口腔、腔镜类等手术机器人也相继获批上市(详见表)。

进入2025年,国产手术机器人赛道更为火热。2025年1月—4月,已有24款手术机器人获批。

功能精细化寻求破局

结合近期获批情况及市场趋势来看,国产手术机器人正沿着功能精细化、目标市场下沉、产品类型多元的方向发展。

当前,手术机器人在技术助力下朝着功能精细化方向发展,如成像系统更先进、机械臂操作更精准灵活、智能辅助功能更强等。以联影集团子公司联影智融创新研发的穿刺手术导航定位系统为例,该产品能够充分利用CT数据,使手术精度更高,操作过程也变得更加简单、高效;医生能在动态CT实时影像引导下“边看边穿”,并能隔室操控手术机器人,完成穿刺全过程,引领经皮介入临床诊疗进入CT“实时可视化”时代。

在政策支持、基层医疗市场需求增长、远程技术发展的多维推动下,手术机器人目标市场下沉已成为一个重要发展趋势。部分企业紧跟这一趋势,积极研发产品,赋能基层医疗。例如,瑞龙诺赋的胸腹腔内窥镜手术器械控制系统将整机解构为可独立移动的模块化台车,适配国内标准手术室,其分体式设计突破单立柱机械臂的空间限制,支持多象限操作,尤其适合普外科、妇科等术式。该产品还支持医院按需灵活采购台车及配件。例如,普外科可配置更多机械臂;妇科则减少台车,实现“按需采购”。此外,系统兼容传统腹腔镜器械,可减少专用耗材依赖,降低采购成本,使基层医疗机构能够以更低成本引入先进技术。

目前,单一商业模式已无法满足我国手术机器人市场需求,国产手术机器人开始向植发、口腔等领域延伸。

今年以来,已经有雅客智慧、北京柏惠维康、杭州柳叶刀三家公司的口腔手术机器人获批。植发手术机器人也有佳音传来。今年3月,全国首台植发机器人在邵逸夫国际医疗中心开机使用,成功为一位45岁患者完成毛发移植手术。

尽管目前海外企业在市场上仍占据主导地位,但国产手术机器人正在加速追赶。随着技术的进步、政策的支持以及市场的拓展,国产手术机器人有望在未来实现弯道超车,不仅为国内患者带来更优质、便捷的医疗服务,也将在全球手术机器人市场中占据更重要的地位。

(作者单位:高端医械院数据中心)

《中国医药报》社版权所有,未经许可不得转载使用。

(责任编辑:张可欣)

分享至

右键点击另存二维码!

-

为你推荐

互联网新闻信息服务许可证10120170033

网络出版服务许可证(京)字082号

©京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1

《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有