北京同仁堂斩获中国质量奖背后的秘密

- 作者:徐亚静

- 来源:中国医药报

- 2016-04-21 10:20

同仁堂中医药文化——手工为安宫牛黄丸包金衣。

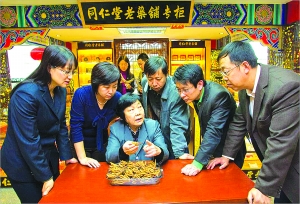

同仁堂专家芦广荣教徒弟辨认虫草。

3月29日,第二届中国质量奖颁奖大会在北京人民大会堂隆重举行,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司荣获中国质量领域的最高奖,成为仅有的四个正奖获得者中惟一的一家制药企业。

“中国质量奖”是中国质量领域的崇高荣誉,旨在表彰在质量管理模式、管理方法和管理制度领域取得重大创新成就的组织和为推进质量管理理论、方法和措施创新做出突出贡献的个人。该奖每两年评选一次,获奖的名额每次不超过10个组织和个人。

同仁堂究竟是怎样从中国数以万计的企业中脱颖而出斩获中国第一质量大奖的?下面,就让我们一起走近北京同仁堂,探寻其斩获中国质量奖背后的秘密。

诚信立业三百年,树立质量之魂

1705年,北京大栅栏,“同仁堂”三字匾额在一家药铺门前高高挂起。它的创办者乐凤鸣在《同仁堂药目》的序言中承诺:“汲汲济世,兢兢小心,虽不能承先人万一,而至于遵肘后,辨地产,炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力,可以质鬼神,可以应病症,庶无忝先君之志也。”

今天,北京同仁堂已成为拥有现代制药业、零售药业和医疗服务三大板块,药品、医院制剂、保健食品、食品、化妆品1600余种,员工2.7万人的大型现代中药企业集团。2006年,“同仁堂中医药文化”入选第一批国家级非物质文化遗产名录;2014年,同仁堂“传统中药材炮制技艺”被列入国家非物质文化遗产生产性保护示范基地,“安宫牛黄丸制作技艺”成为国家非物质遗产代表性项目。

300多年来,虽然风云变幻,同仁堂却始终牢记两个“必不敢”的祖训,形成了有中药行业特色、独具魅力的同仁堂文化。济世养生的创业宗旨,同修仁德的敬业精神,货真价实的职业道德,讲信义、重人和的行为规范,代代相传,流传至今,成为同仁堂绵延发展、永续经营的立业之道。

“从历史上看,同仁堂职工严格的自律意识,以及长达188年供奉御药期间无形的外在压力所形成的‘质量至上、安全第一、疗效确切、万无一失’的责任和理念,深深影响着同仁堂一代又一代人,构成了同仁堂独特的质量文化。”同仁堂集团党委副书记陆建国说,在生产过程中,同仁堂以“诚信为本、药德为魂”,始终保持着“配方独特,选料上乘,工艺精湛,疗效显著”的制药特色。

同仁堂选药讲究“地道、上等、纯洁”,即产地地道,质色兼优,拣选纯净。在同仁堂秘不示人的制药“配本”里,每味药都标注着产地、炮制方法、工艺要点。

所谓“地道”,就是用传统原产地的药材,在药材有效成分含量最多时采收,“采其地,用其时”。在同仁堂,人参用吉林的,山药用河南的,枸杞用宁夏的,白芍用浙江东阳的,大黄用青海西宁的,郁金用黄郁金,茯苓用白茯苓,栀子用红栀子,黄连用川黄连。

制药时,僵蚕不能用僵蛹代替,1斤16头的人参不能用32头的小参代替,七珍丹中的寒食,必须在春天柳树发芽时制造,大蜜丸所用之蜂蜜,必须专用河北兴隆的枣花蜜……“遵肘后”,严格依方配药,不得更改;“辨地产”,坚持用地道、纯正、上等药材。

“上等”是指药材若分等级,一定用最高级别的。“不怕价高,但求货好”,求真勿滥。

“纯洁”是要将药材清洗干净,连个头儿不及小米的菟丝子都不例外。清洁之后还要“过手”,“用花的把柄去掉,用茎的把根去掉,用根的把苗去掉”,去除非药用部分后,与药效相悖的部分也要剔除。比如安神益智的远志,内有细芯会让人烦躁,处理时要用碾子碾出,再一一挑拣,这样处理过的药能保证药效。

这,是同仁堂对两个“必不敢”诺言的实践。“修合无人见,存心有天知”,同仁堂把行医卖药作为一种济世养生、效力于社会的高尚事业来做。从某种意义上说,同仁堂的历史就是谋求信义的历史,同仁堂的金字招牌就是“信义”的凝结。

四位一体全面质控,奠定质量之基

时代在变迁,老字号同仁堂却从未放松对质量的追求,并时刻走在质量管理的最前沿。同仁堂集团科技质量部部长、副总中药师黄宁介绍,近年来,同仁堂引进了现代科技手段,实现了全面质量管理,从组织货源、药材鉴别、质量检测,到各道生产工序,再到合格出厂,建立了四位一体的全面质量控制体系。

在源头把关环节,针对药材植物多样性特点,同仁堂建立了12个自有中药材种植基地,通过质量审计筛选稳定了几十家有资质的原料供应商,采取专家经验鉴别和仪器检测相结合的“双保险形式”,对原料进行“双重把关”,确保原料质量。

在生产控制环节,针对中药生产特点,同仁堂坚持工艺技术改造与创新相结合,自主研制标准化生产线,在传统炮制工艺、制剂、包装等关键工序融入现代生产技术,规范了生产流程。通过实施GAP、GMP、GSP等现代质量控制体系,改善传统工艺,规避安全风险,提高了各环节质量保障能力。

在产品检验环节,在感官经验判断的基础上,同仁堂加大质谱仪、色谱仪等先进科技检测仪器的采用,强化对产品理化指标以及农残、药残等有害成分的检验,确保了药品出厂质量。

在售后服务环节,同仁堂建立药品追溯体系,用信息化手段加强对原料、产品、流通全过程监控,实现了防伪与溯源的双重功能。制定零售店、医院工作守则,加大了对连锁店、医疗机构等服务终端的规范管理。

“同仁堂在传承传统技艺技法的同时,融合现代科技和管理方法,对药材种植、原料筛选、生产加工、检验把关、售后追踪实行全链条控制。”黄宁介绍说,立足行业整体发展,北京同仁堂还自主研制相关标准,率先在中医药行业实行药物警戒制度,收集分析各类用药效果信息,指导消费者合理用药,推动药品、医疗服务质量的双重提升。

与此同时,同仁堂还秉持“同修仁德,济世养生”使命,结合现代经营理念,将仁德诚信、科学严谨的产品质量管理体系延伸至服务、经营、资产质量管理领域,以善待社会、善待员工、善待经营伙伴、善待投资者的四个“善待”为价值理念,关注员工成长和权益保障,制定职工职业发展规划,增强企业凝聚力;关注合作伙伴和投资者利益,稳定合作关系,努力提高质量经济效益,确保资产安全增值,实现互利双赢。

刚性制度约束行为,确保质量之规

作为一家老字号企业,同仁堂是如何做到始终屹立在时代的潮头,在继承的基础上保持创新的?黄宁介绍,为保持中医药特色,同仁堂将现代化标准与传统工艺技术相结合,努力做到“尊古不泥古,创新不失宗”。

首先,同仁堂用现代标准化手段管控生产:按照国家《中药材生产质量管理规范》,在中药材主产区建立了11个大宗药材种植基地;按照国家《药品生产质量管理规范》标准,建设了6大现代化生产基地;按照国家《药品经营质量管理规范》标准,建立了药品经营企业计算机管理系统和质量服务网络,实现了从原料采购到生产加工、再到零售终端的全面质量管理体系。

其次,用传统操作确保高标准投料。在制药环节,虽然大部分工序已采用机械化生产,但在中药生产的最关键环节——前处理工序,仍然沿用同仁堂传统的加工炮制方法,保持着人工挑拣、去毛、去刺等传统手工操作,去除非药用部位;专门设立专家小组,采用传统的经验鉴别与现代化仪器检测相结合的“双保险”形式,对原材料质量进行把关,确保所有的原料都严格按高标准下料,达不到要求的,一律不得投入生产。

用刚性制度约束行为,培养干部职工的诚信自律是同仁堂保障质量的一条法宝。同仁堂在全系统推行《品牌保护信用等级评定办法》,将产品质量、经营质量、服务质量、广告发布、价格管理等内容纳入评定标准,分为A、B、C三级,每年对所属单位信用等级进行考核评定,实施品牌工作一票否决。集团公司及各单位还配套制定了31个品牌管理制度,列出了29项品牌管理折子工程,涵盖了生产、经营和管理等各个环节,诚信制度实现了体系化、规范化。

同仁堂努力贯彻“诚信为本,药德为魂”的经营理念,坚决清除系统内的不诚信经营者。一家合资公司多次出现乱发产品广告、擅自使用商标等不规范行为,曾被有关政府部门予以通报及媒体曝光。同仁堂对其坚决实施了“停产整顿、停止销售、停止发布广告”的“三停”处理。在合资期满后,坚决不再继续合作,收回了同仁堂品牌。

2011年,同仁堂对系统内工业单位500多个物料供应商和生产商,1000多个品种的辅料、包材以及上万种经营商品的供应商资质开展了全面质量审计,终止了21家资质不健全、存在质量隐患的供应商的供应合同,确保了物料质量和采购渠道资质符合标准;对原46家商业加盟店逐一进行了认真分析,其中7家不符合同仁堂品牌和诚信要求的药店被终止了加盟合同。

软硬实力相结合,保障质量传承

历史上,同仁堂在扩大经营的同时普施善举,如为进京赶考的举子免费赠送平安药;通过冬设粥厂夏送暑药,施义棺、办义学等方式救济穷苦百姓;自酬资金创办消防水会……正是这些看似平常的小事、义举,使得同仁堂在百姓心中赢得了良好的口碑。

在市场经济条件下的今天,同仁堂依旧深植“仁本”之基、“诚信”之念,保持着自己的优良传统。一些儿童用药属微利产品,有的药品一包利润只有几厘钱,一些厂家都不愿生产,但只要市场需要,同仁堂就生产。

1988年上海“甲肝”流行,当时具有抗病毒作用的板蓝根一药难求,同仁堂门口聚满了前来求药的人。同仁堂的职工昼夜加班,半月内赶制了180万袋板蓝根,当时板蓝根在市场上已由3毛多钱涨到8毛、9毛,但同仁堂不为所动,继续按原来定价,派专人专车将药品送往疫区。同仁堂人说:“治病救人是我们的天职,我们不能乘人之危发民难财。”1998年,南方发生特大洪水,同仁堂集团又将400多万元药品及时送往灾区。

2003年“非典”肆虐京城,由于药品供不应求,当时的安国药市号称一天出一个百万富翁。但同仁堂为保供应,坚决不涨价,还毅然拿出1000万元平定中药市场价格,甚至停掉其他产品生产线以增加急需药品的供应。同仁堂曾对外公开三项承诺:保证产品质量,保证药品供应,保证药价不涨。“非典”期间累计向市民提供“非典”防治药物和瓶装代煎液300万付,61家同仁堂药店供应着全北京近一半的药量,满足了近100万人次的用药需求,自己却承担了近700万元的损失。义利相争,公义为先,这便是他们的济世之道。

陆建国介绍,同仁堂将软实力与硬约束相结合,努力推进“修合无人见,存心有天知”的自律文化建设,确保行为诚信。首先,通过系统的师徒传承和教育培训,培养干部职工的诚信自觉。同仁堂一直保持着传统的师带徒制度,并不断赋予新的内容;建立了大师工作室、首席技师工作室和劳模创新工作室,在传承技艺的同时,传承文化,传承人品。

此外,集团还成立了同仁堂文化教育与管理委员会,专门负责同仁堂文化的挖掘与普及;制定了《同仁堂文化发展战略》和《“十二五”文化与教育工作规划》;编辑出版了《国宝同仁堂》、《传承与发展——同仁堂改革发展二十年记》、《同仁堂文化手册》等企业文化宣传普及教材;成立了同仁堂教育学院和同仁堂博物馆,定期对干部职工进行业务技术与文化教育普及。

诚信是价值的根基,仁德是立身的根本。“同修仁德,济世养生”,以诚取信,以信取胜,是同仁堂人用346年的经营实践总结出的企业精神和经营之道。

(责任编辑:)

分享至

右键点击另存二维码!

-

相关阅读

- 北京同仁堂命名第二批大师

-

为你推荐

互联网新闻信息服务许可证10120170033

网络出版服务许可证(京)字082号

©京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1

《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有

dac00ec8-88f7-45fd-9248-d0bb4b6a357e_260x150c.jpg)