控糖之外,眼睛也要 “护”!糖尿病视网膜病变早期管理

- 2025-10-22 11:10

- 作者:天文

- 来源:中国食品药品网

中国食品药品网讯 国际糖尿病联盟发布的《全球糖尿病地图(第11版)》数据显示,2024年中国成人糖尿病患者总数约为1.48亿,糖尿病相关卫生总支出位居全球第二。糖尿病会引起诸多眼部并发症,包括糖尿病视网膜病变(DR)及糖尿病性黄斑水肿、白内障、青光眼、角膜病变、视神经病变。与其他糖尿病眼部并发症相比,DR是1990年至2020年全球患病率唯一上升的主要致盲原因,大约每3名糖尿病患者中就有1名DR患者。此外,DR因其隐匿性强、早期无典型症状,患者常常在病情进展至晚期时才察觉,而此时往往已错过最佳治疗时机。因此,DR的管理重在早发现、早干预。

一 坚持预防为主 重视早期筛查

DR可在早期阶段进行识别,早期筛查对于预防DR导致的失明至关重要。

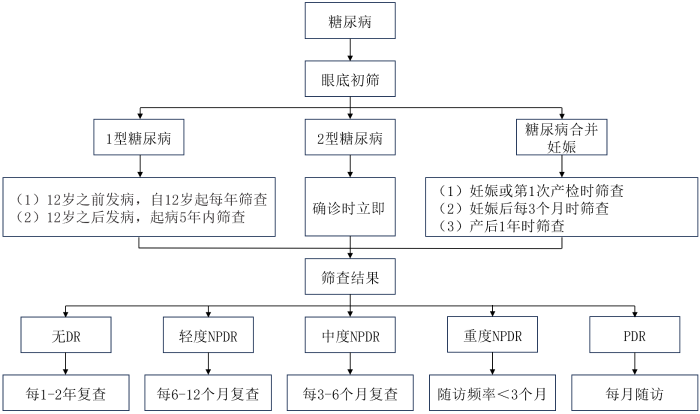

对于不同类型的糖尿病患者,相应的DR筛查策略应有所区别,合并有糖尿病黄斑水肿(DME)的患者复查频率应增加。若DR病情持续进展,如中度及重度增殖性糖尿病视网膜病变(PDR),应由眼科医师根据病情进行进一步的分级诊治。近期,针对2型糖尿病个性化管理研究不断发表。研究结果显示,不同亚型的患者DR的风险存在差异,与经典的2型糖尿病相比,高胰岛素血症2型糖尿病患者DR发生和进展的风险降低,或为将来个性化筛查方案提供依据。

图为DR的筛查流程图。NPDR:非增生型DR;PDR:增生型DR

推荐的筛查内容包括视力和(或)验光检查联合眼底检查。单视野照相可作为DR筛查的一种普及手段,筛查散瞳后ETDRS标准7视野眼底照相是DR诊断和分期的经典方法和“金标准”。近年来,超广角眼底照相这一新型眼底影像设备逐渐被推广应用,其可对高达200°范围内的视网膜进行成像,具有免散瞳、快速、无创、成像范围广等特点。随着人工智能技术高速发展,眼科远程医疗在DR的筛查、诊断、远程会诊和随访中起着重要的作用,为社区医疗机构开展DR的分级诊疗提供了便利条件。

二 早期规范治疗 有助于延缓DR发生发展

糖尿病患者早期通过筛查和定期检查,及时治疗可能引发视力损失的DR,可避免高达98%的视力丧失。

高血糖、高血压和血脂异常等是DR的主要危险因素,也是DR的关键可干预、可改变的危险因素。采取健康的生活方式、合理膳食、使用降糖降压降脂等药物治疗,对“三高”进行综合管理是防治DR的基石。

在临床实践中,针对非增殖期视网膜病变患者,一旦其血糖控制稳定,内科辅助治疗和定期随访便成为重要手段。通过合理使用具有抗氧化和改善微循环特性的药物,可以有效扩张血管,增加血流量,并显著改善眼部微循环,从而达到预防和治疗DR的目的。对于早期眼科的局部治疗,生长抑素可抑制兴奋性神经传递,对视网膜产生抗增殖和抗炎作用,许多相关临床前和临床试验已经启动。生长抑素修复可能对不断增长的早期视网膜病变患者群体特别有益。

此外,近年来,中医药在DR早期治疗方面的临床证据不断增加。比如复方丹参滴丸,已经获批了非增殖性糖尿病视网膜病变的适应证,用于治疗2型糖尿病引起的I、II期NPDR,成为DR早期治疗的重要选择。既往研究显示,复方丹参滴丸具有降低血黏度、抗血小板聚集、扩张血管、增加血流以及改善微循环等多重功效,能改善患者视力,有效延缓DR进展。近期一项关于复方丹参滴丸预防早期DR机制的研究已发表。结果显示,复方丹参滴丸显著改善了细胞排列失调,降低血管通透性和振荡电位(OPs)的振幅,并恢复视神经纤维层厚度、降低了视网膜和血清中炎症因子的表达水平。

结语

当前,我国糖尿病患者基数庞大,DR的患病率和患病人数逐年攀升,防治工作面临严峻挑战。鉴于DR对患者视力的潜在威胁,临床医生和患者需提高对这一并发症的重视程度。中医药作为中华民族的瑰宝,在治疗糖尿病方面拥有悠久的历史和深厚的底蕴。其中,以复方丹参滴丸为代表的传统药物以其多靶点、多效应的治疗特点,为DR患者的早期管理提供了坚实支持。期待未来能有更多中医药参与其中,为DR的防治提供更多、更好的选择。(天文)

《中国医药报》社版权所有,未经许可不得转载使用。

(责任编辑:赵红)

分享至

右键点击另存二维码!

-

相关阅读

-

为你推荐

-

控糖之外,眼睛也要 “护”!糖尿病视网膜病变早期管理

数据显示,2024年中国成人糖尿病患者总数约为1.48亿,糖尿病相关卫生总支出位居全球第二。糖尿病会引起诸多眼部并发症,包括糖尿病视网膜病变(DR)及糖尿病性黄斑水肿、白内障、青光眼、角膜... 2025-10-22 11:10 -

湿疹患儿夏季“抗疹”迎来新办法

6月23日,由广州日报粤传媒主办、东方自免药物科创中心协办的公益活动“‘皮肤那点事’——大湾区湿疹健康关爱行动”在广州举办,专家现场就特应性皮炎开展了科普讲座。 2025-06-26 09:17

互联网新闻信息服务许可证10120170033

网络出版服务许可证(京)字082号

©京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1

《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有